文章信息:Discovery of Extended Main Sequence Turn-offs in Four Young Massive Clusters in the Magellanic Clouds. arXiv number:1706.07545 (ApJ accepted)

作者:李程远(Macquarie Unversity)、Richard de Grijs(北京大学)、邓李才(国家天文台)、Antonino P. Milone(Australian National University)

备注:本文包含多幅四联图,排版时有些忘了加Title,默认左上-右上-左下-右下分别对应星团NGC 330、NGC 1805、NGC 1818和NGC 2164

背景介绍

宇宙中形成恒星的大分子云质量往往是太阳质量的成百上千,甚至上百万倍以上,而目前已知的恒星质量范围则大约是太阳质量的十分之一到上百倍左右。因此一个十分显然的事实是,宇宙中的恒星应该都是成团形成的[1]。这些恒星成团形成的场所就是我们今日观察到的星协或者星团。然而,迄今为止,关于星团中恒星是怎样形成的并没有一个明确的答案。长期以来,占据主流的学说主张星团中的恒星应该是单星族,也就是它们应该都几乎形成于同一时期,并且继承形成它们的气体云内的金属丰度。显而易见,单星族学说认为星团中恒星的形成模式应该是一种爆发似的,绝大多数恒星在极短的时间内突然形成,随后星团偃旗息鼓,不再有新的恒星形成过程(见综述[2])。这一学说主要建立在星团早期强烈的气体排斥这一基础之上,早期星团中的大质量恒星(主要是O型星)会往气体云中贡献大量的硬光子(主要是X射线)和物质风,这些高能光子和星风能够将正在坍塌形成恒星的气体云电离升温,将其从坍塌状态转而推向扩散,从而阻止恒星的进一步形成。更重要的是,大质量恒星会在极短的时间内(大约10 Myr左右)演化成核坍塌超新星,一鼓作气将残留的气体云彻底吹散,失去了气体云的星团也就同时丧失了孕育新的恒星的能力。因此大多数模型都将星团的恒星形成过程限制在10 Myr以内[3],而在观测上,也的确未曾发现超过这一年龄阈值的星团存有明显气体的证据[4]。

然而近些年来愈演愈烈的球状星团多星族问题极大地挑战了这一学说,多星族问题可以简单总结为,球状星团中的恒星被发现金属丰度是不一样的(详见综述[5])。尽管并没有直接观测到这些不同金属丰度的恒星年龄上的差异,但主流模型都认为,金属丰度高的恒星应该来源于最初一代贫金属恒星燃烧后的物质,也就是说,高金属丰度的恒星是后形成的。对单星族模型的挑战随即被对麦哲伦云中的更年轻星团的观测进一步加深了:大约从10年前开始,利用哈勃太空望远镜陆续对麦哲伦云中1-2 Gyr左右的大质量星团观测表明,它们在赫罗图上几乎全都带有一个明显展宽的转折区域(如[6])。由于赫罗图转折区域的位置与主序星的质量几乎单调相关,而主序星的主序寿命也与它们的质量单调相关,因此同一时期形成的恒星,在任何时候都只可能存在某一特定质量的恒星处于转折区域。展宽的转折区域几乎完美地否定了这些星团中的恒星是同时形成的这一假定,对星团的单星族起源争论从而进一步加深。

进一步的证据来源于近三年,来自澳大利亚国立大学的A.P.Milone于2015年首次发现,展宽的主序转折区域在更年轻的星团NGC 1856(年龄约300 Myr)中也存在[7]。并且它的主序转折区域并非普通的展宽,而是明显地分叉为红蓝两支,一直延伸到F型星的主序位置处才合并。同样的主序转折分叉在更年轻的大麦哲伦云星团中被陆续发现,到我们这项工作发布之前,已知存在这一特征的年轻星团(年龄在300 Myr以下)已经达到了四个(见[8-10])。这一发现看似进一步挑战了星团的单星族假说,但其是否真的意味着持续的恒星形成,相关的质疑也随之而来。一个很强的质疑是年轻星团的转折区域看起来不够宽,更严格地说,如果对之前1-2 Gyr的星团中存在多年龄分布的主张是正确的,那么这些年轻星团压根不该存在转折区域。这是因为用于解释1-2 Gyr星团的展宽区域的多年龄模型主张它们最初的恒星形成过程至少应该在300 Myr以上,那么年龄本身在300 Myr以下的星团应该还在形成新的恒星,从而其主序转折区域应该朝大质量端无限扩张。然而,用多年龄模型来拟合观测到的年轻星团的主序转折形状表明,越年轻的星团其对应的年龄差异也越小[10]。

针对这些疑难,反转出现了。一类基于单星族加上恒星不同自转的模型被发现能够很好地解释大部分观测到的星团中的宽主序转折。实际上,这一反转模型早在2009年就已经被提出[11],尽管这一最初的模型后来已经被证明过于粗糙(见质疑[12]),但基于这一模型的变体生存了下来(见[13,14])。恒星自转影响主序转折的原理包含两部分,第一部分来源于“引力昏暗”,其主要原理是恒星自转的离心力将抵消掉一部分恒星的自引力,自引力被抵消使得恒星局部的核反应速率降低,从而降低了恒星的表面光度和温度。由于自转的线速度在恒星的赤道处比两极处更大,因而恒星在这些位置的表面光度和温度也更低,从而看起来更昏暗。如果星团中自转的恒星相对观测者的倾角各不相同,那么它们便会呈现出一定程度的颜色和星等弥散,从而构建出一个展宽的主序转折区域。第二部分来源于“自转混合”,其主要原理是恒星自转扩大了恒星内部的对流层,使得恒星外层的物质得以输运到恒星内核,这相当于给恒星内部补充了燃料,从而会延长它们的主序寿命。因此即使是同一质量的恒星,由于自转速度不同也会有不一样的主序寿命,这就模糊了主序转折区域相对恒星质量的单调关系,这也就导致了观测上的宽主序转折区域。

当使用恒星的自转效应来解释星团的主序转折区域之后,绝大多数的星团理论上必需的持续恒星形成过程都极大地降低甚至消除了。但依然还有一部分星团无法用自转模型自圆其说,它们目前全都是后来发现的年轻星团(如[8])。目前还不清楚导致这一现象的原因在于这些星团物理上是真实存在持续的恒星形成,还是恒星的自转模型在物理上还不完善。为了探寻自转模型是否能进一步解释和预言更年轻的星团(年龄在100 Myr以下),我们对处于麦哲伦云中的四个年轻星团进行了研究,它们分别是NGC 330(小麦哲伦云—SMC星团),NGC 1805(大麦哲伦云—LMC星团),NGC 1818(LMC星团)以及NGC2164(LMC星团)。它们全部的年龄都在100 Myr以下。

数据观测与处理

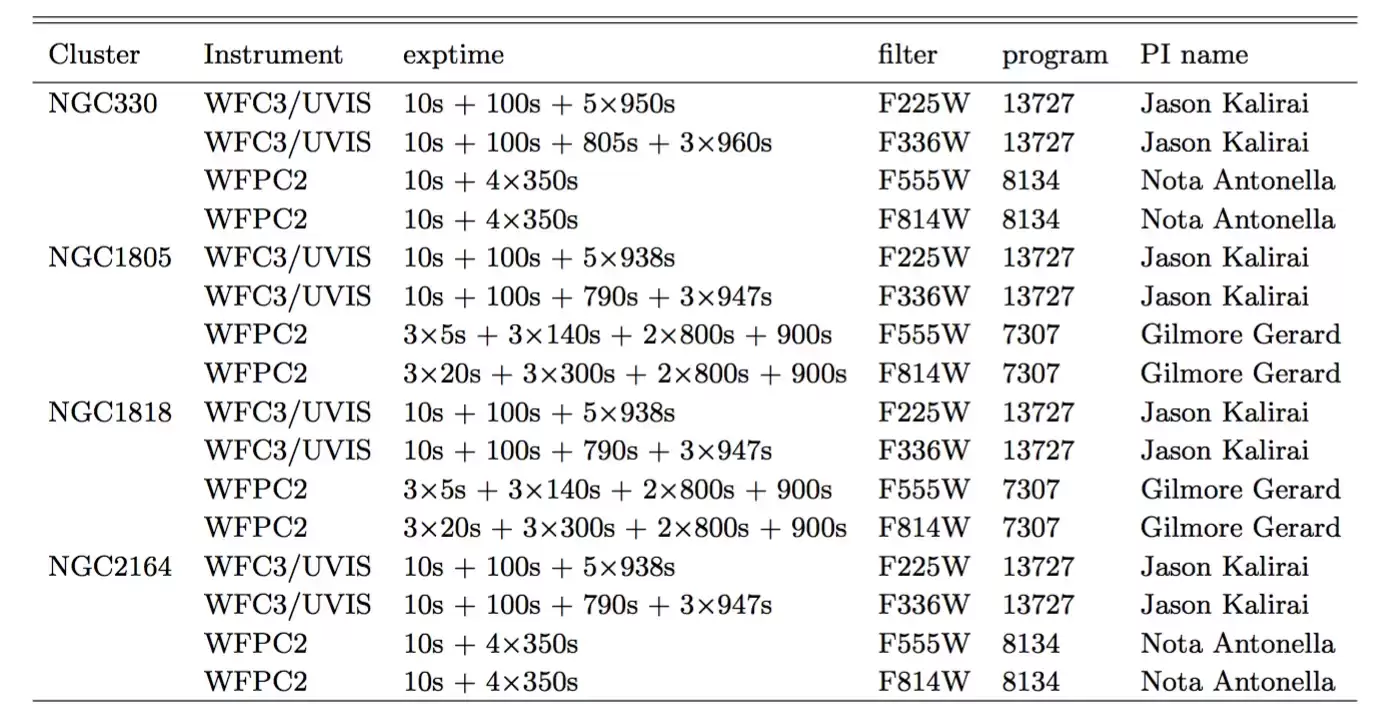

我们此次工作的观测数据全部来源于哈勃太空望远镜(HST)的紫外以及可见光频段宽视场第三代照相机(UVIS/WFC3),以及宽视场第二代行星照相机(WFPC2)。前者主要在紫外波段F225W和F336W波段观测,后者在光学波段的F555W和F814W波段观测。这些观测信息的汇总在图1中。我们使用的测光包基于Dolphot[15],这是一个专门为HST的设备设计的测光包。关于如何使用这一测光包的细节,我计划近期写一篇专栏文章予以介绍,希望届时感兴趣的各位可以通过这一教程重复所有我们的工作并开展自己独立的研究。

对于不同设备观测的天区,我们首先将它们的长短曝光合并,这一步主要是在CCD上进行的。测光得到的每一颗星都在CCD上有一个独一无二的坐标X和Y,对于同一个设备,我们比较它们短曝光和长曝光的XY分布,然后对于几乎完全重合在一起的两颗星,我们只选取它们在长曝光中得到的测光结果作为代表,这主要是由于长曝光的恒星拥有更小的测光误差。然后对于WFC3和WFPC2两个不同设备,我们首先将其XY坐标转化成为真实的赤经赤纬(RA & DEC,之后简称RD分布),然后比较两个设备的星表的RD分布,在空间上再次遴选出同一颗星。我们最后得到的星表只包含同时在WFC3和WFPC2中都观察到了的恒星,它们的视场因此是两个照相机视场的交集。尽管这么做牺牲了视场的面积,但我们得到了对每一颗星同时包含四个波段的测光数据。

我们基于文献[16]提供的方法,对空间不同位置处恒星的消光进行了改正,进行这一步是为了防止消光在不同空间位置处的不同导致主序转折区域变宽。我们没有发现观测的天区存在明显的消光不均匀,因此可以合理推测观测到的任何展宽都只有可能来源于测光误差或者实际物理原因,比如未分辨双星或者多星族等等。

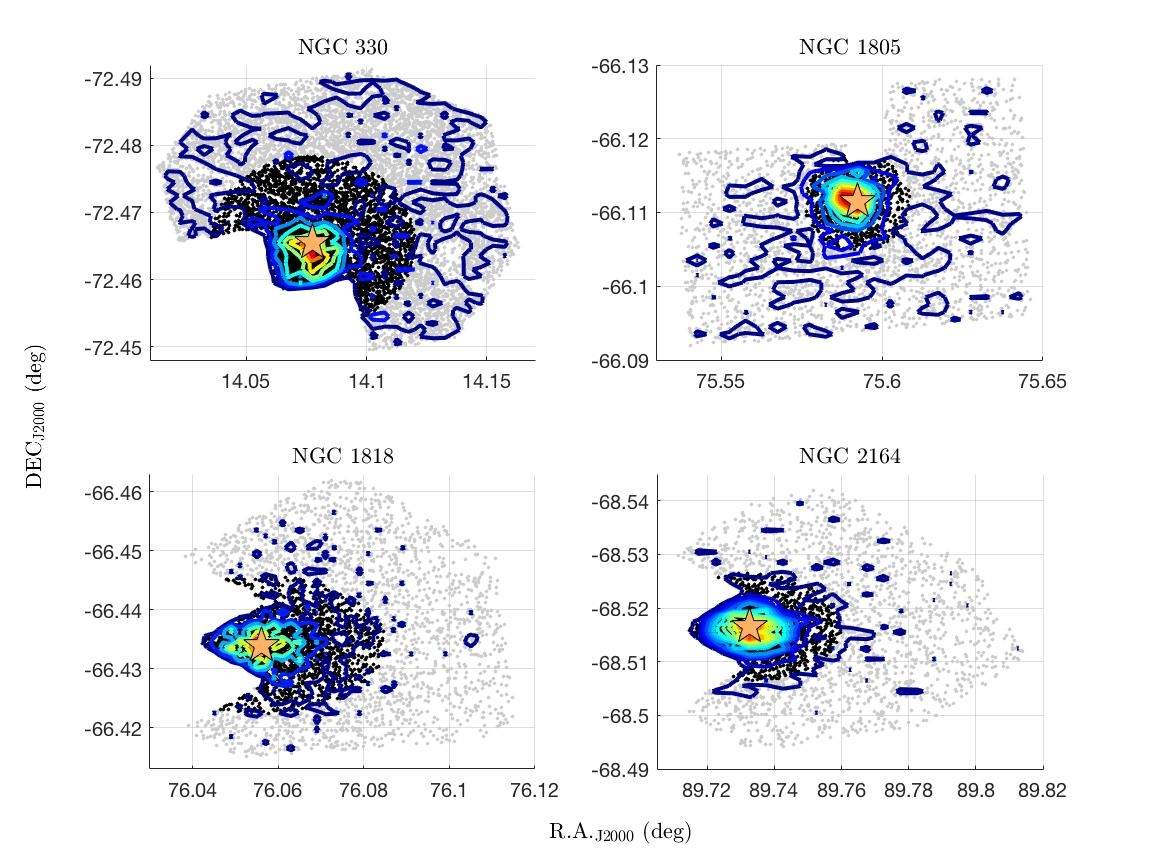

观测的天区并非所有位置处都是由星团主导,为了确定合理的星团主导区域,我们计算了整个观测区域的恒星等(数)密度线,然后我们以局部数密度最大位置作为星团的中心。以这一数密度中心为圆心,我们取两倍半质量半径作为典型的星团区域[17]。由图2可见,对于我们研究的星团,这一半径区域处已经是由场星主导(等密度线不再呈现出明显的变化趋势)。

最后一步是对星团进行去场,也就是估计有多少本不属于星团的场星因为投影效应落在了我们所定义的星团范围内。对于NGC 330,NGC 1805,NGC 1818 和 NGC 2164,我们选择落在3.75倍,6.00倍,4.00倍和4.00倍半质量半径以外的所有恒星作为场星的参考样本。这么选择场星保证了选出的场星的数量都在500颗左右。我们将星团区域和场星区域的赫罗图平均分成若干个网格,然后对于每一个赫罗图上的网格,我们计算星团星和场星落在其中的数量。我们所分网格的数目依赖于其是否能包含统计上足够可靠的场星数目,但同时又不至于太大以至于其掩盖了赫罗图的细节。然后我们在星团赫罗图的对应网格中移除掉考虑了面积因子之后的对应数目的恒星数。正如我们所料,在赫罗图的主序暗端,我们减掉了过多的恒星,这主要是因为场星区域在暗端具有明显高于星团区域的完备性导致的,而后者由于恒星的数密度太大导致了许多暗端的恒星淹没在了它们共同构造的背景天光中。

主要结果

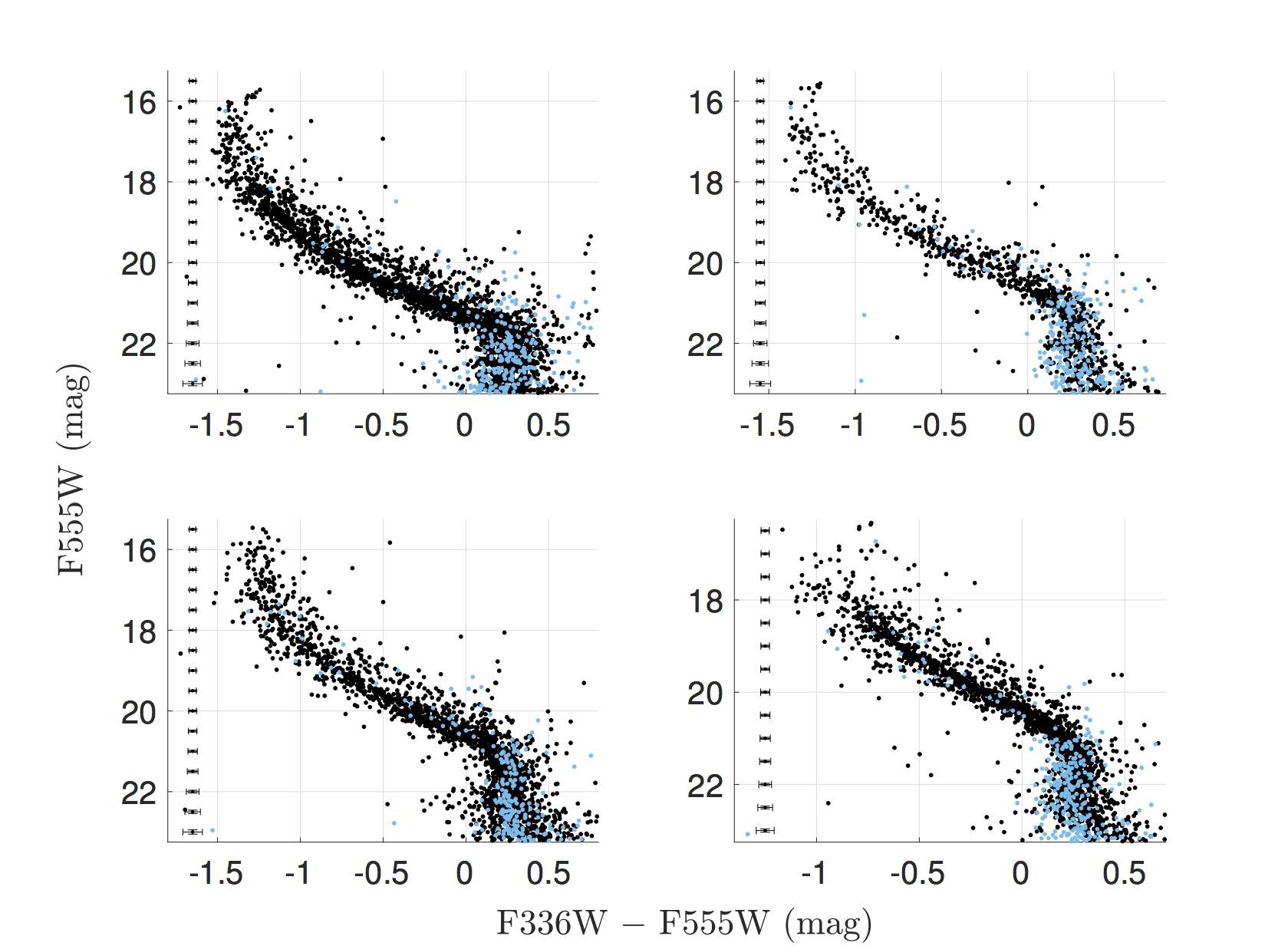

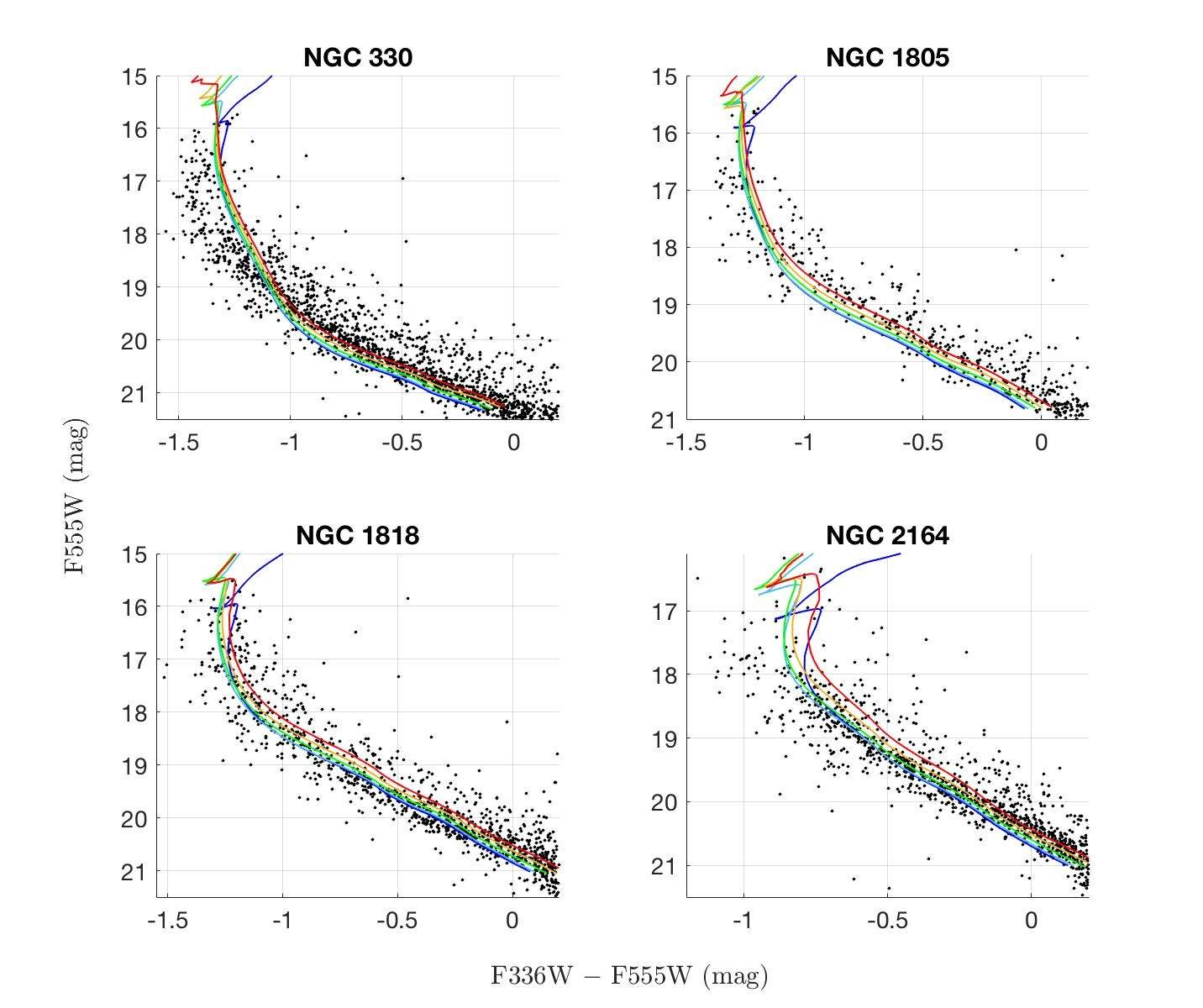

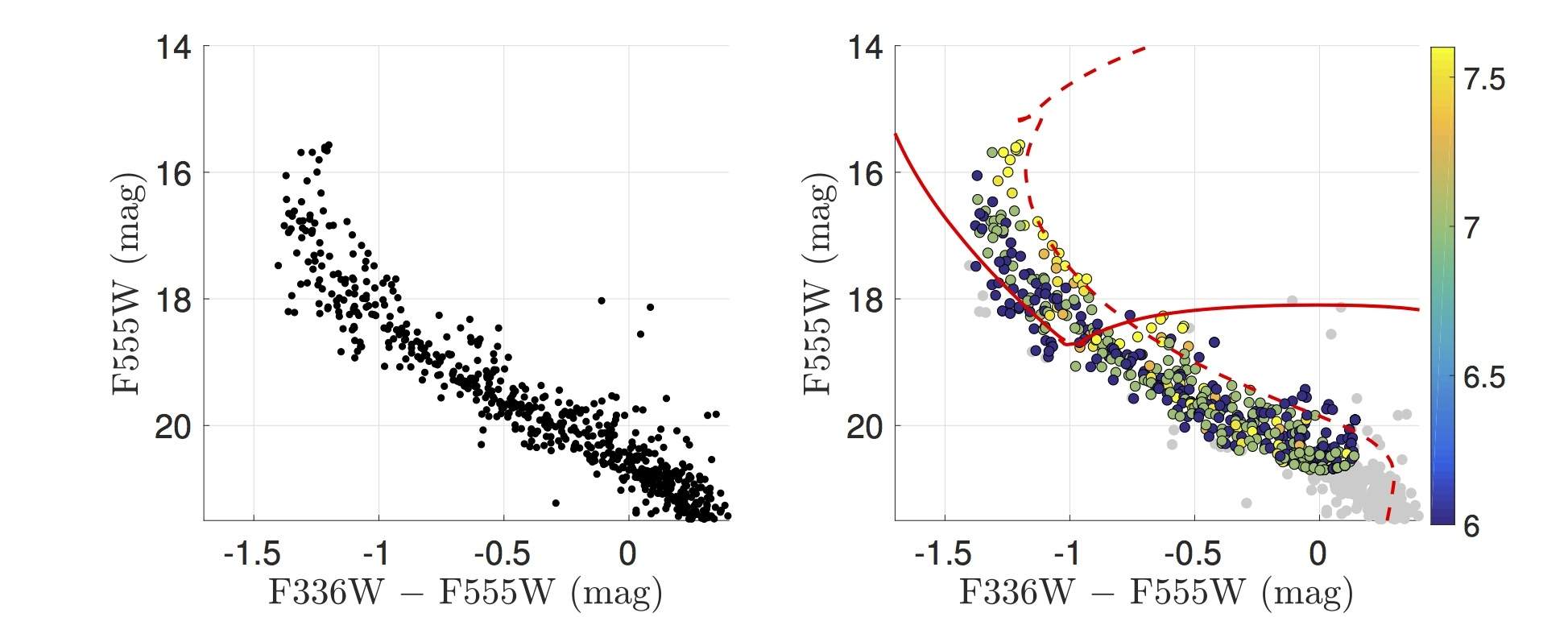

图3展示了星团去场后的赫罗图,我们仅展示了F336W和F555W这两个波段的赫罗图(纵轴是F555W的星等),因为我们发现这四个星团的主序转折区域在这两个波段上展宽最为明显。不过我们确认在其它的紫外—光学波段赫罗图上,它们的主序展宽依然存在。在图3中,所有四个星团的主序转折区域都展宽了,为了作为比较,我们将这些星团对应的测光误差标在了左侧。我们也将对应的场星标在了此图中,由于星团的主序转折区域本身非常亮,因此能污染到这一区域的场星不多。

我们接下来用不同的等时线来拟合观测,在这一工作中,我们用了两套不同的恒星演化模型。第一个模型是由日内瓦天文台开发的SYCLIST code[18],日内瓦模型的优点是它考虑了恒星不同自转速率对其演化轨迹的影响,缺点是由于恒星自转过于复杂,目前日内瓦模型只能模拟质量在1.7倍太阳质量(1.7M

我们首先考虑单星族加不同恒星自转的模型,利用日内瓦模型我们对每一个星团都生成了一系列同一年龄和金属丰度,然而恒星自转速率却不同的等时线。在本次拟合中我们的等时线对应不同的恒星自转速率从ω=0.0到ω=0.95不等。由于日内瓦模型既不包含HST的测光系统,又只能生成零消光情况下的等时线,这让我们拟合的过程十分为难。我们首先用Castelli和Kurucz两人2004年开发的恒星大气模型[20]将观测到的恒星温度和光度转化到HST的测光系统中,然而我们假定这一簇等时线中总有一支等时线能够拟合得上观测到的主序下端(因为主序下端展宽并不明显),我们便手动平移这一堆等时线使之下端与观测到的主序重合。至于输入的拟合参数细节,我们在本文中不再赘述,有兴趣的读者可以参阅我们原文中的图表3。

我们直接跳到日内瓦模型的拟合表现上来,这些拟合结果我们将其放在了图4。从拟合上来看,除了NGC 2164,对于其它三个年轻星团,恒星的自转模型对转折区域展宽影响不大,倒是对主序部分展宽比较明显。这主要是因为在转折区域,“引力昏暗”和“自转混合”二者对星族在赫罗图上的位置影响是刚好相反的,“引力昏暗”会使得高速自转星往转折区域红端跑,而“自转混合”则会使得高速自转星中的大质量星主序寿命变长,从而将整个星族往蓝段拉,这两效应在星团的不同演化阶段重要程度各不相同,而对于年龄仅为几十个Myr的星团,二者则几乎完全抵消。这一抵消效应最初被用于诘难恒星自转效应对1-2 Gyr左右的星团的转折区域的解释[12],不过这一诘难随即又遭到了反对[13,14],而这次对于这些极端年轻的星团,文献[12]当初提出的抵消效应又再次呈现了出来。

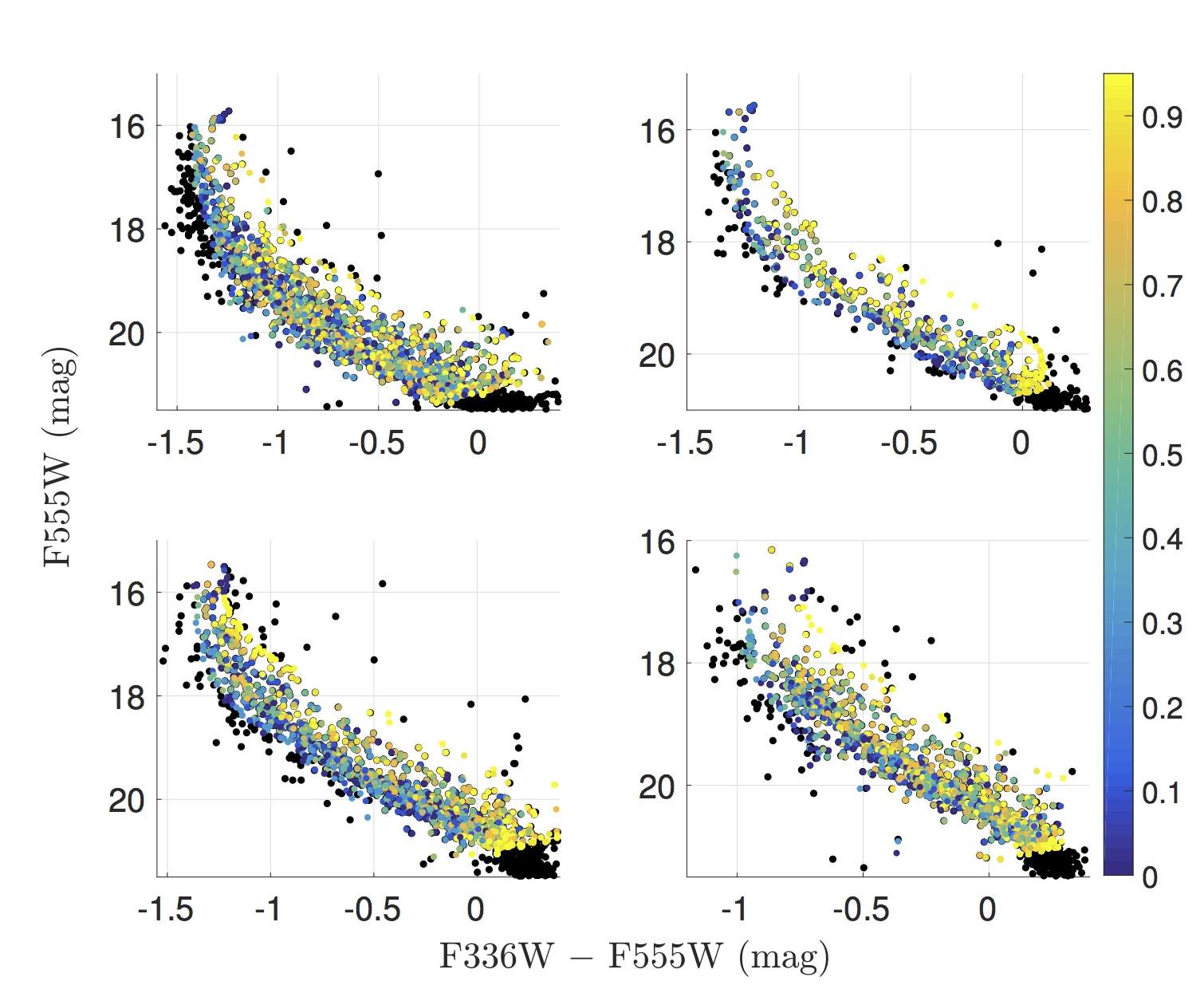

不过仅凭肉眼判断等时线的拟合不是非常可靠,为了进一步观察模型能够重现观测到何种程度,我们基于图4拟合的等时线对每一个星团都生成了对应的模拟赫罗图。这些星团的模拟赫罗图都基于单星族,他们仅包含不同自转速度的恒星,我们同时确定了这些星团的双星所占的数目比大约都在50%左右(关于怎样通过测光手段来探测双星,我们推荐文献[33]作为学习资料)。我们因而也假设所有模拟的赫罗图中均包含一半的不可分辨双星,这些双星的质量比(两颗成员星的质量比值,定义为轻的那颗的质量除以重的那颗的质量)也是均匀分布的。对每一颗模拟生成的恒星,我们同样给它们加上一个和观测对应的测光误差。对于每一个星团,我们一共产生了超过300万颗模拟恒星,然后对每一颗观测到的恒星,我们选择模拟的恒星中在颜色和星等都最接近它的十颗作为代表样本,最后再从这十个样本中选一颗出来作为最终的观测星代表,这些观测星的代表最后便构成了一个模拟的赫罗图的样本。根据这一方法,如果观测到赫罗图上的主序转折区域展宽完全是由不可分辨双星和测光误差造成的,那么我们模拟出来的赫罗图样本应该几乎和观测一模一样。

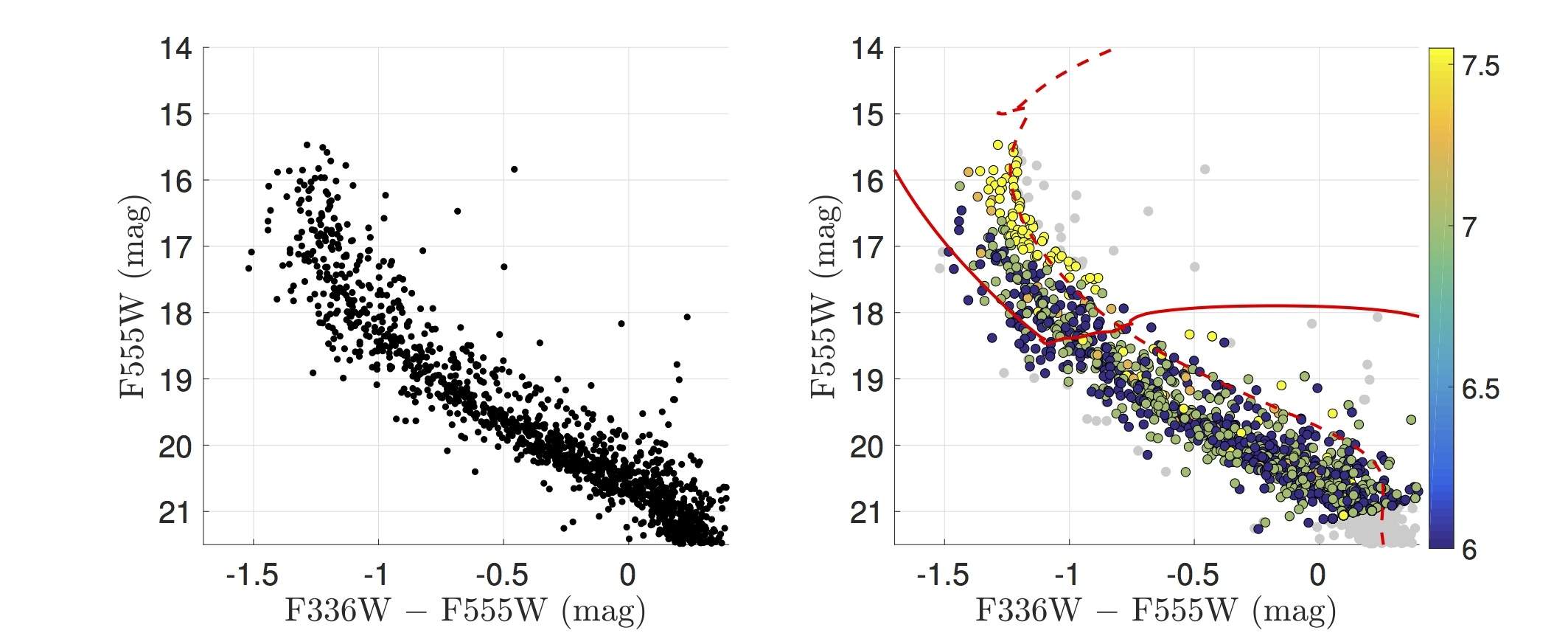

我们将观测到的赫罗图作为背景,然后将合成的赫罗图叠加在了观测上,这些结果如图5所示。对于每一个星团,我们都发现相当一部分更蓝的主序恒星没有能够被模拟重现出来。由于这些没有被重现的主序星主要位于较亮的主序转折区域,因此它们也不太可能是场星扣除之后的残余。也就是说,基于真实的观测误差、双星比例和假设的恒星自转分布的单星族,并不能很好地解释观测到的主序转折区域展宽。

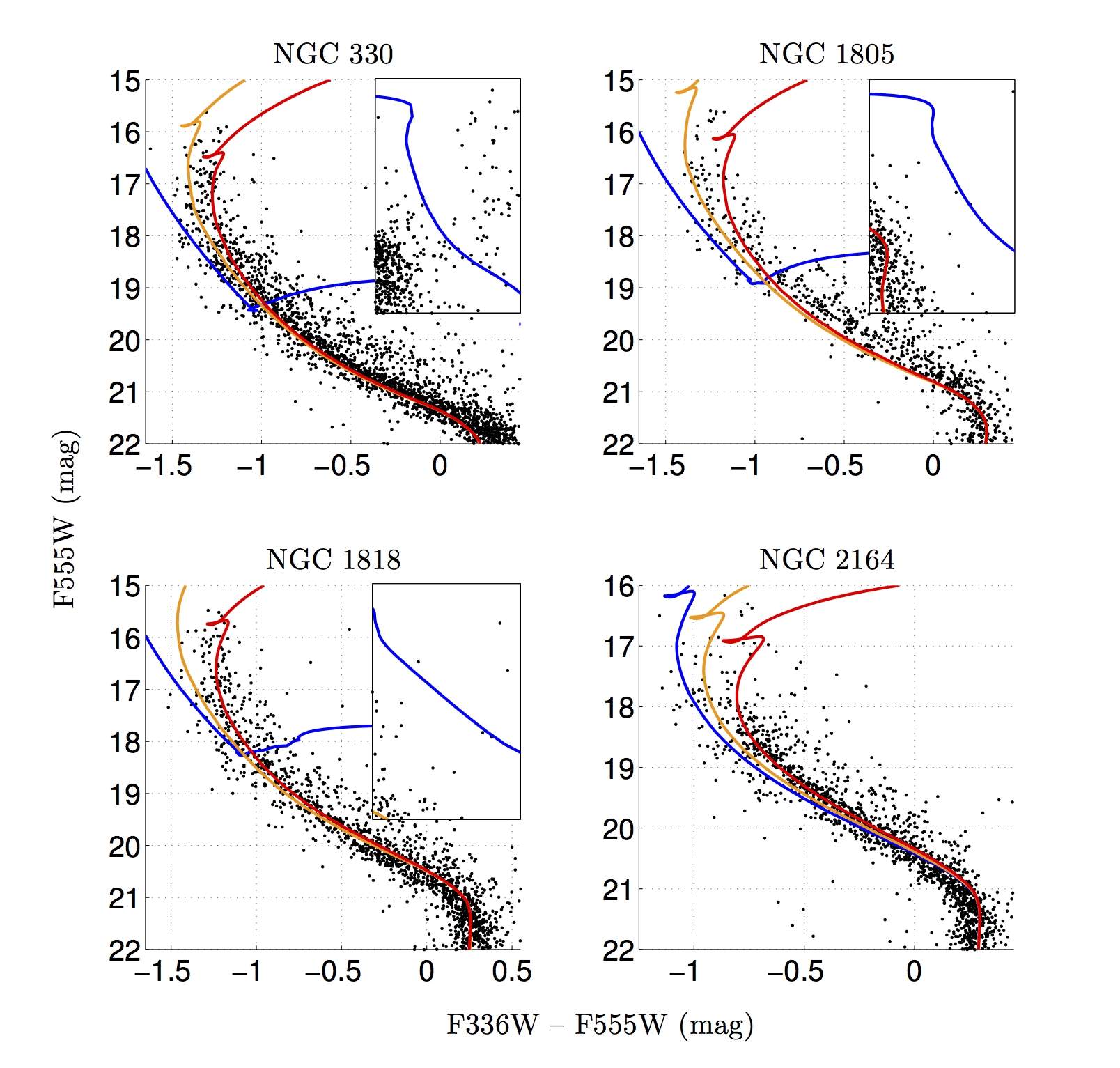

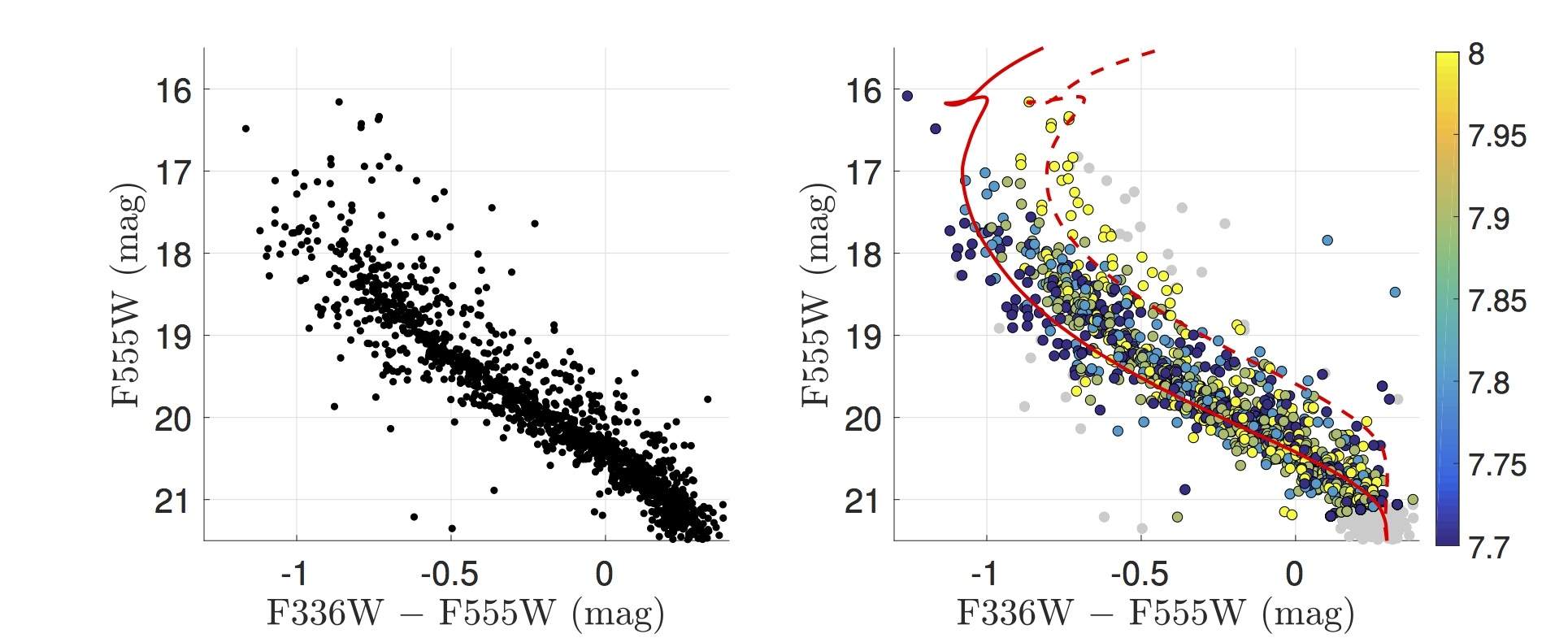

这一多余的蓝色主序星疑难从模型上来看,只有考虑它们为更年轻的星族才能得以解释了。为了探索到底需要将星族叠加到多么年轻,我们用MIST模型对它们进行了拟合,其结果展示在图6中。在图6中我们对每一个星团都叠加了3条不同的等时线的拟合,它们分别对应着年老(贴合转折区域的红色边界)、年轻(贴合那些图5中没能重现的蓝色主序星)和年龄居中的三条,年龄居中的等时线我们添加得很随意,添加它仅仅是为了明确随着年龄变化时主序转折区域的走势。经历了许多次尝试,我们发现如果要用多年龄星族来解释这四个星团的主序转折区域展宽,我们不得不添加一支至少要更加年轻30 Myr以上的年轻星族。而在这四个星团中,NGC 330、NGC 1805和NGC1818本身的年龄分别为20 Myr,30 Myr和35 Myr (NGC 2164为100 Myr)。如果有一支星族比主星族还年轻30 Myr,则其将逼近零年龄极限,穿入星团的气体排斥时标(~10 Myr)内部。如果这些星团真的存在如此年龄的星族,那么不仅主序带会显著朝蓝端扩展,还应该出现大量的O型星和主序前星(PMS星)。然而我们观察了这些星团理论上应该出现O型星的位置,并没有发现大量的O型星存在,而在PMS星的区域所观测到的零散恒星也更有可能只是场星残余(见图6的子图)。这使得添加年轻星族在物理上变得让人感到困惑,我们在接下来会专门讨论。

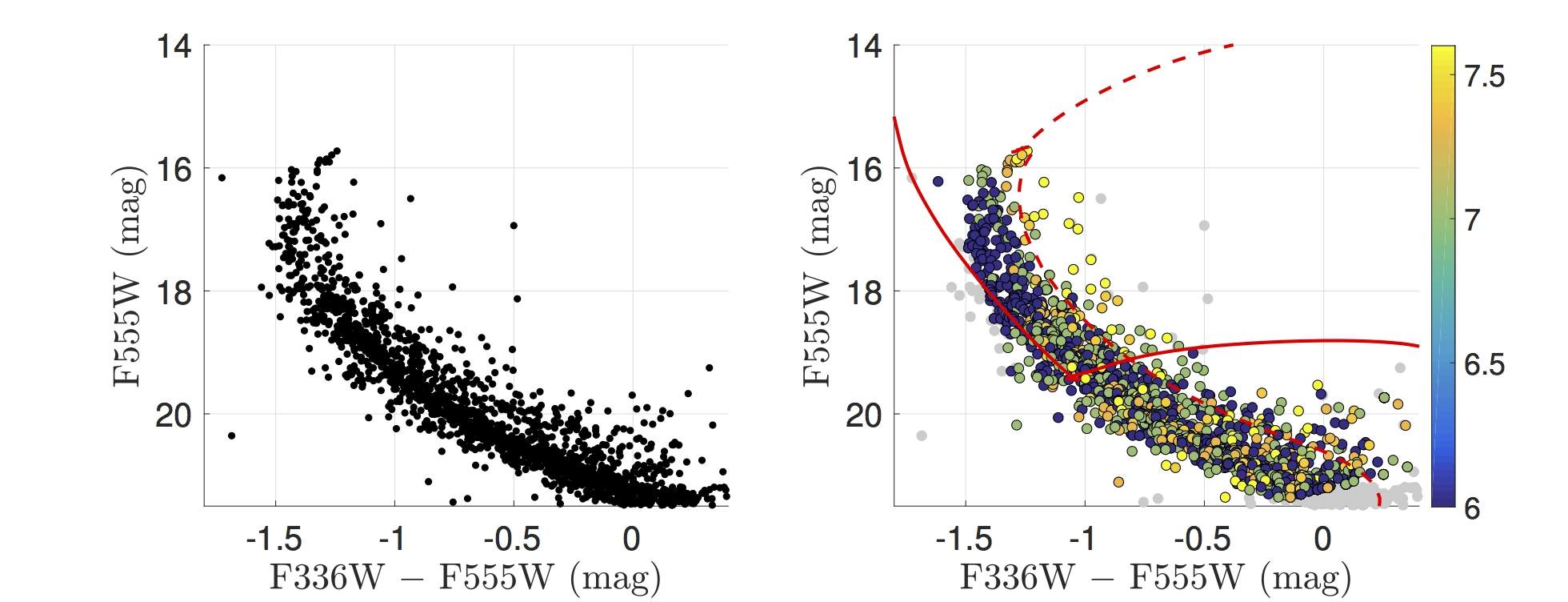

我们接下来的操作和图5非常相似,不同的是,我们在图5单星族的基础上添加了不同年龄的星族,也就是说,我们接下来会针对四个星团生成模拟的赫罗图,而这次模拟的赫罗图不仅包含有不同自转速度的星族,其年龄也存在30 Myr到50 Myr不等的弥散。我们首先检查星团NGC 330,为了试图拟合图5无法重新构建的蓝色主序星,其最年轻的星族可以到达零年龄。由于模型限制,我们用日内瓦模型能生成的最年轻星族只能达到1 Myr,我们因而只将最年轻星族扩展到这一极限。我们将重现出来的结果放在图7中,其中左图是实际观测,右图是观测加模拟(观测的星作为背景填充成为了浅灰色,而这次不同的颜色代表恒星不同的年龄并取对数)。与图5比较我们发现,添加了年轻星族之后,的确多数之前无法重现的蓝色恒星这次被重现出来了,但仍然还有一小撮蓝色恒星落到了模拟的可覆盖范围以外,这会不会意味着还有可能存在比1 Myr更年轻的恒星呢?

同样的操作用于星团NGC 1805和NGC 1818也能得到类似的结果(图8、9),在考虑了多年龄星族之后,两个星团先前不能由单星族重现的部分蓝色主序星几乎都被覆盖到了。我们得到了一副几乎完全相同的模拟的赫罗图。

而对于NGC 2164,由于其本身相对年老(~100 Myr),我们考虑了高达50 Myr的年龄分布范围,在采用了这一设定之后,NGC 2164的主序带大大展宽了。尽管依然有许多恒星漂移到了红端,其主序在蓝端展宽的部分已经几乎被完全覆盖。

对结果的讨论和总结

恒星自转能够解释观测到的主序转折区域吗?

在我们的图4和图5中,我们发现单纯考虑单星族和恒星高速自转并不能很好的解释观测到的主序转折展宽。这其中可能的原因比较多,我们逐一阐述:首先,正如我们先前提到过的,由自转所导致的“引力昏暗”效应和“自转混合”效应都能够改变恒星在赫罗图上的位置,将本来狭窄单一的主序转折区域模糊化,然而,这两大效应在年轻星团的主序转折区域的作用刚好是相反的,如果只存在引力昏暗效应,那么主序转折区域将朝红端扩展,而如果只存在自转混合效应,那么主序转折区域将朝蓝端扩展。因此二者一抵消,原本作用显著的自转效应对于这一特定年龄的星团效应就不显著了。其次,年龄为20—100 Myr的星团,其主序转折区域的恒星对应光谱型为早期B型星,这些恒星表面温度几乎都在20,000K到30,000K甚至更高,而恒星自转导致的引力昏暗效应大约能导致恒星的表面温度最高降低600K左右,这相对于它们原本就很高的表面温度几乎是可以忽略不计的,通过检查日内瓦模型的等时线我们发现,这一点点温度差异在赫罗图上导致的颜色差还不到0.1个星等。而相对的,对于1-2 Gyr的星团,其主序转折区域的恒星全部都是F型星,其表面的典型温度一般不超过8,000K,而极速自转降低的温度依然可以达到500K左右,这就使得其对应的颜色变化非常显著。这也是为什么恒星高速自转对这些年老一些的星团解释得很好的原因。

我们的结果和2017年Antonino P. Milone等人对星团NGC 1866的分析很相似[8],他们也发现这个星团的蓝序实在是太亮了,以至于不得不假设其存在高达80 Myr的恒星形成历史。所有这些结果,在今年6月的EWASS年会关于麦哲伦云的星团多星族分会场上进行了讨论。来自意大利国家天文研究所(INAF)的Francesca D’Antona展示了他们最新的研究结果,他们发现如果高速自转星在早期自转混合效应极强,它们的内核质量则有可能会在很短的时间内通过自转混合迅速增加。而在星团开始演化以后,这部分内核高度混合过的恒星可能会通过双星的潮汐作用自转减速(D’Antona假设蓝序大部分都是双星系统),从而表现得比没有减速的恒星颜色更蓝。因此他们的模型实际上能够构造出一支包含更大质量恒星的蓝序,也就解决了我们和Antonino P. Milone等人的多余蓝色主序恒星的问题。顺便打个广告,Francesca D’Antona的这篇文章近期即将出现在Nature Astronomy杂志上,做恒星理论的朋友感兴趣可以关注一下。

还有一个可能是日内瓦模型本身并没有考虑Be星,Be型星在极速自转的状态下可能会甩出一个恒星盘,而这一部分恒星盘可能会在U波段(也就是F336W波段)贡献额外的流量,这也可能导致蓝色主序星过多的问题。而这一部分模型上可能存在的缺陷是可以验证的,由于Be型星有很强的H

这些星团真的有连续的恒星形成过程吗?

正如我们图7-图10展示的那样,如果我们相信日内瓦的恒星自转模型,那么我们就不得不考虑用年轻的星族来解释那一部分更加蓝的主序星。然而,我们却很难解释为什么这一支接近零年龄的星族既没有产生O型星,也没有还在形成中的PMS星。也就是说,年轻星族的质量函数非常奇怪。因此从这个角度看,利用年轻星族来解释蓝主序仅仅具有拟合上的作用而已。

我们可以进一步来推测这几个星团是否真的能够支持持续的恒星形成过程,一个星团要能形成恒星,必须保有足够的气体。而星团前期的气体排斥过程可以将气体逃逸加速到几十km s

我们可以通过如下公式来近似计算星团要吸积气体所需的最小质量[21]:

其中

那么该如何解释多出来的一支蓝色主序呢?一个可能的解释是双星相互作用。这一模型早在2011年就被北师大的杨伍明师兄提出来过[22],实际上是蓝离散星形成理论的变体。通过双星相互作用获得质量的恒星朝主序上端移动,从而将主序转折区域拓展到蓝端。这也能够解释为何没有出现PMS星和O型星,因为双星相互作用的产物有一个质量上限,超过主序转折星质量的两倍的恒星就不能够再通过双星相互作用来产生了。Francesca D’Antona等人在2015年对星团NGC 1856分析时也指出[7],NGC 1856的蓝序极有可能是暗藏了一颗伴星的双星星族,其典型的公转周期在4天到500天之间,它们对应的半长轴为0.06到3.23个天文单位。如此密近的双星,由于潮汐相互作用,导致了它们主星的自转速度下降,因此从主序上看显得更蓝一额些。而这一部分双星也极有可能构造了一支蓝离散星前身星族,其中的一部分一旦发生物质交换甚至并合,则可能将主序转折点拓展开。

不过双星相互作用还存在一个疑难,就是我们尚不清楚在年轻星团中双星能否创造出如此大数量的蓝离散星。过去的研究表明蓝离散星占总星族的比例一般不超过20%,不过这仅仅是对于年龄在1 Gyr以上的星团而言[23]。但无论如何,双星的相互作用在星团中的重要性显而易见,未来对年轻星团中双星的观测将有利于我们进一步了解它们蓝色主序分支的恒星与双星之间的联系。目前我们针对这一方向的工作已经展开,不久就将获得最新的结果。

参考文献

- Lada, C., & Lada, E. 2003, ARA&A, 41, 57

- Li, C., de Grijs, R., & Deng, L. 2016, RAA, 16, 179

- Krause, M. G. H., Charbonnel, C., Bastian, N., & Diehl, R. 2016, A&A, 587, A53

- Bastian, N., & Strader, J. 2014, MNRAS, 443, 3594

- Gratton, R. G., Carretta, E., & Bragaglia, A. 2012, A&ARv, 20, 50

- Milone, A. P., Bedin, L. R., Piotto, G., & Anderson, J. 2009, A&A, 497, 755

- Milone, A. P., Bedin, L. R., Piotto, G., et al. 2015, MNRAS, 450, 3750

- Milone, A. P., Marino, A. F., D’Antona, F., et al. 2017, MNRAS, 465, 4363

- Milone, A. P., Marino, A. F., D’Antona, F., et al. 2016, MNRAS, 458, 4368

- Bastian, N., Niederhofer, F., Kozhurina-Platais, V., et al. 2016, MNRAS, 460, L20

- Bastian, N., & de Mink, S. E. 2009, MNRAS, 398, L11

- Girardi, L., Eggenberger, P., & Miglio, A. 2011, MNRAS, 412, L103

- Yang, W., Bi, S., Meng, X., & Liu, Z. 2013, ApJ, 776, 112

- Brandt, T., & Huang, C. 2015, ApJ, 807, 25

- 见 http://americano.dolphinsim.com/dolphot/

- Milone, A. P., Piotto, G., Bedin, L. R., et al. 2012, A&A, 540, A16

- McLaughlin, D. E., & van der Marel, R. P. 2005, ApJS, 161, 304

- 见 https://obswww.unige.ch/Recherche/evoldb/index/

- 见 http://waps.cfa.harvard.edu/MIST/

- Castelli, F., & Kurucz, R. L. 2004, in: Modelling of Stellar Atmospheres, Proc. IAU Symp. 210, Poster A20, Piskunov, N., Weiss, W. W., & Gray, D. F., eds, San Francisco: ASP; arXiv:astro-ph/0405087

- Georgiev, I. Y., Hilker, M., Puzia, T. H., Goudfrooij, P., & Baumgardt, H. 2009, MNRAS, 396, 1075

- Yang, W., Meng, X., Bi, S., et al. 2011, ApJL, 731, L37

- Xin, Y., Deng, L., & Han, Z. W. 2007, ApJ, 660, 319

公式好像有点问题