索引:

一、基因;1.基因的本质——DNA(或RNA);2.基因的表达;基因的定义

二、细胞;1.细胞的大小和形状;2.细胞的结构;(1)细胞膜和细胞壁;(2)细胞核;核被膜;染色质;核仁;(3)细胞质和细胞器;细胞质;胞质溶胶;储藏物质;细胞器;内质网;高尔基体;线粒体;质体;液泡;核糖体;微管;微丝;3.细胞的分裂;有丝分裂;减数分裂

三、器官;组织

生物世界最富有特色的性质之一就是其多层次的结构模式。根据不同的组织水平和逐级结合的关系,可以将生物世界划分为基因、细胞、器官、有机体、种群和群落等6个主要的结构层次。这些层次之间是一种相互依存、相互作用的关系,科学地认识生物世界的谱系结构对于学习和研究生物学有着十分重要的意义。应该看到,沿着这一谱线的任何一个环节都不可能有明显的断裂,有机体不能脱离其种群而长期存在,就如同器官不能够没有它的有机体而作为一个自持的单元。另一方面,不可否认,上一层次的单元是由下一层次的单元结合而成的,但更为重要的是,每一层次之所以能作为一个独特的层次存在正是因为其有着其下一层次所没有的特质,而不仅仅是其下一层次的简单相加。正如种群之所以作为一个层次存在就是因为它有着种群内所包含的各个单个的个体所不可能具有的特征,如种群的数量特征、空间特征、遗传特征等。

一、基因

1.基因的本质——DNA(或RNA)

孟德尔(GregorMendol)(1866)在其所发表的著名豌豆杂交实验论文中,首先提到控制性状的“遗传因子”这一概念,丹麦遗传学家约翰逊(w.Johansen)(1909)将孟德尔的遗传因子更名为基因(gene)1910-1925年间,美国遗传学家摩尔根(T.H.Morgen)利用果蝇作为研究材料,证明基因是在染色体上呈直线排列的遗传单位。英国细菌学家格里菲思(FrcdrickGriffith)(1928)进行了著名的肺炎链球菌的转化实验,但直到14年后才由欧·埃弗里(O.Avery)(1942)用实验证明DNA就是转化源。此后,更多的实验结果都支持DNA就是遗传物质这一观点。德国科学家弗伦克·康兰特(Fraenkel-Conrot)(1956)以烟草花叶病毒为材料进行实验,发现在一些不具有DNA的病毒中,RNA是遗传物质。本泽(S.Benzer)(1957)用大肠杆菌T4噬菌体为材料,在DNA分子结构的水平上,通过互补实验分析了基因内部的精细结构,证明基因是DNA分子上的一个特定区域,其功能是独立的遗传单位。

DNA复制是遗传的基础。DNA能够作为遗传信息的载体,并能在细胞的增殖和有机体的繁殖过程中保持遗传物质的稳定性,其本身的准确复制十分必要。在合成DNA时,决定其结构特异性的遗传信息只能来自其本身,因此必须用原来存在的分子作为模板来合成新的分子,DNA的双链结构对于维持遗传的稳定性和复制的准确性都是极为重要的。DNA的复制是在细胞分裂的间期进行的,其复制方式是一种半保留式复制,这就是说,并非是从原来的DNA分子上产生一个全新的DNA分子,而是DNA的双链经过解螺旋过程而分开,每一条链作为一个模板通过碱基配对方式而配上一条新链。这样形成的两个DNA分子,每个都有一条旧的链和一条新的链。DNA的半保留复制正是维持遗传物质稳定的有利因素之一,这与其遗传功能是相符合的。但遗传物质的稳定性并不是绝对的,因为配对的误差、DNA分子的损伤,以及基因突变等都有一定的发生频率。

2.基因的表达

虽然DNA携带着基因并可以遗传,但细胞中的一切生化反应都要在酶的催化下才得以完成,而酶本身就是一种蛋白质。基因只有表达为蛋白质时才能发挥其作用。过去,曾有“一个基因一个酶”或“一个基因一个蛋白质”的说法,但更准确的表述应该是“个基因一条肽链”。而由基因到肽链的形成包括转录和翻译两个过程。

基因的定义是:一个基因是编码一条多肽链或功能RNA所必需的全部核苷酸序列,它不仅包含编码多肽链或RNA的序列,还包括保证转录必需的调控序列,以及位于编码区上游的非编码序列、内含子和位于编码区下游的非编码序列。基因的种类较多,至少包括三种类型:

①结构基因和调节基因,都可以翻译为多肽,而调节基因可调控其他基因的活性;

②rRNA基因和tRNA基因,这两类基因只转录为相应的RNA,而不翻译为多肽;

③启动子和操纵基因,前者是转录时RNA聚合酶与DNA的结合部位,后者是调节基因的产物与DNA的结合部位,它们并不转录,确切地说不应称为基因。

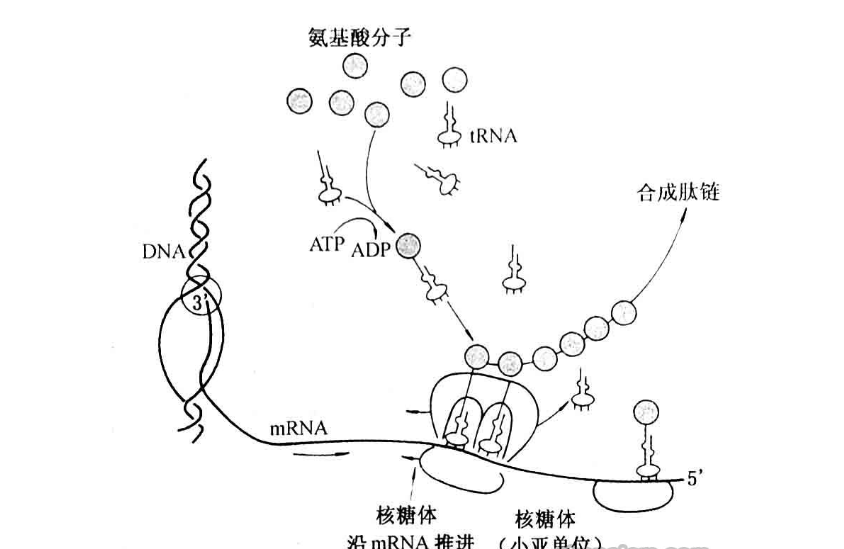

把DNA分子所携带的遗传信息准确无误地转移到RNA中的过程称为“转录”。各种RNA分子都是从DNA转录而来的,而携带蛋白质合成信息的RNA为信使RNA(mRNA)转录过程也要经过DNA解螺旋及碱基配对的过程,但与DNA分子的复制过程不同的是,从DNA双链分子转录为RNA的过程是采用全保留式的,即转录的结果是产生一段单链的RNA分子,而DNA却仍保持原来的双链结构。从DNA上直接转录下来RNA链还要经过一些修饰,切去不编码氨基酸的部分,再把编码氨基酸的部分拼接起来,才能成为mRNA。基因的表达请见下图。

图5 基因的表达——从DNA到肽链

mRNA的碱基序列决定了蛋白质的氨基酸序列,依照mRNA的碱基序列所携带的遗传密码合成蛋白质的过程称为“翻译”。RNA分子上有四种碱基,而组成蛋白质的氨基酸有20种,在RNA分子上三个相连的碱基决定一个蛋白质分子的一个氨基酸,这就是三联体密码。这种编码方式被尼伦佰格(M.Nirenberg)和欧乔阿(S.Ochoa)(1959)用实验证实,此后,20种氨基酸的三联体密码全部得到破解并被证明在所有生物中都是通用的。而细胞内蛋白质的合成要依靠一种细胞器——核糖体,核糖体“阅读”mRNA的遗传密码后,由另一种RNA转移RNA(tRNA)携带各种不同的氨基酸并依次连接成肽链。

二、细胞

1.细胞的大小和形状

细胞(cell)是生物有机体的基本结构单位。目前已知的最小细胞为支原体,直径0.1μm;最大的为鸟类卵细胞,直径可达150mm;植物中纤维细胞最长的可达100mm。大多数细胞直径在10m至100m之间,需要借助于显微镜才能观察到。

不同生物体所含的细胞数目各有不同。单细胞生物(原生生物)的每一个体仅有一个细胞。据估计,个体最大的多细胞生物的每一个体所含细胞可达1015个。

在各类生物或在同一生物不同部位的细胞形状变化极大。一般说来,单个的或者游离的细胞多为球状、接近球状或其他不规则形态,结构致密的组织中细胞常为多面体或其他形态如纤维状、柱状、片状等。

2.细胞的结构

细胞有两种主要类型:原核细胞与真核细胞。细菌和蓝藻的细胞是原核细胞,细胞内的遗传物质(DNA)没有以核膜包围着的细胞核,细胞中的其他部分也相对简单。大多数生物的细胞都是真核细胞,其结构包括如下几部分。

(1)细胞膜和细胞壁

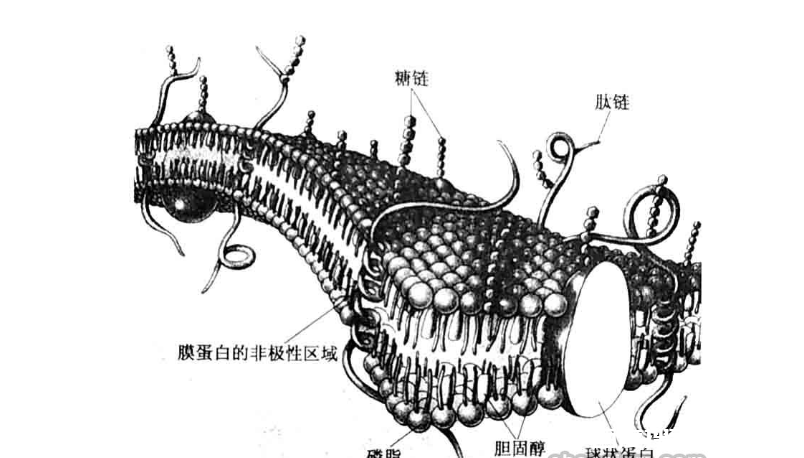

细胞膜:也称为质膜,位于原生质体表面,厚度7~8nm,为单层的生物膜结构,其主要成分为磷脂和蛋白质细胞膜具选择性透性,可以控制物质进出细胞。细胞膜上有负责细胞内外物质转运的蛋白质分子,细胞膜的表面则携带有作为细胞识别的分子及某些生物活性物质如激素等的受体。

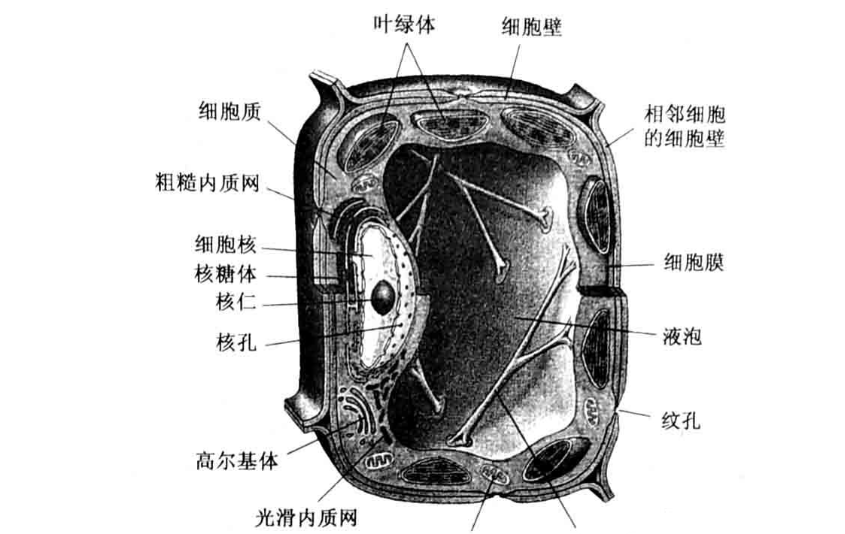

细胞壁:是植物、细菌、真菌等所具有的细胞结构。植物细胞壁的主要成分为纤维素及半纤维素,次生加厚的细胞壁则有木质、栓质等成分;两相邻细胞壁之间为胞间层,主要成分是果胶质;相邻细胞壁间有小孔并有胞间连丝(原生质丝)穿过,详见图6,图7。细菌、真菌等虽然也有细胞壁,但其成分与植物细胞壁存在很大差别。

图6 植物细胞的模式结构

图7 生物膜的模式结构

(2)细胞核

细胞核是真核生物细胞中的特有结构,是由核被膜将核物质包裹起来而形成的,遗传物质主要存在于细胞核中。细胞核在细胞中占有显著位置,可以将其认为是细胞中最大和最重要的细胞器。大多数细胞只有一个细胞核,有的也有多个细胞核。原核生物虽然也有核物质,但不具备细胞核这一结构。

核被膜是核的外层,包括核膜和核纤层。核膜为双层的单位膜结构,两层膜间有宽10~50nm的核周腔;外膜上常附有核糖体并与内质网相连;膜上有核孔。核膜与核孔对物质进出细胞核起选择和调控作用。核纤层位于核膜内,成分为纤维蛋白,在细胞分裂过程中对分裂形成的子细胞核膜的重新组装起重要作用。

染色质是核被膜内的主要结构,真核细胞染色质的成分为DNA和蛋白质及少量RNA,其染色后在光学显微镜下呈丝状交织并有染色更深的团块。丝状者为常染色质,是DNA长链分子的伸展部分;团块状者为异染色质,是由DNA长链分子紧缩盘绕而成的。细胞分裂时,染色质收缩为光学显微镜下更为明显可见的染色体。

在光学显微镜下核内有折光更为强烈的区域(染色后更为明显),这就是核仁。它是由某一个或几个特定染色体的核仁组织区及蛋白质和RNA(核糖体RNA,即rRNA)分子构成核仁组织区内的一部分DNA为转录rRNA的基因。

细胞核内还有由蛋白质构成的网状核基质,它是支持染色质的结构,核基质网孔中还充满液体。

(3)细胞质和细胞器

细胞质是细胞膜内除细胞核外的部分,包括胞质溶胶和多种细胞器。

胞质溶胶为透明、黏稠状,具有胶体性质而且呈流动状态,汇集了细胞中25%~50%的蛋白质,其含有多种酶,是代谢活动的主要场所之一。

细胞质中还含有储藏物质,如植物胚乳细胞中的淀粉粒、糊粉粒(蛋白质的储存形式)和动物肝脏细胞中的糖原等。

细胞器是存在于细胞质中的微小结构,通常只有借助于电子显微镜才能看清其结构。细胞中的细胞器一部分是由生物膜围成的结构,另一部分则是非膜结构。

内质网和高尔基体:

内质网是细胞溶质中由单位膜构成的相互沟通的管、腔系统,与细胞核的外膜及核周腔相通。内质网分为光面内质网和糙面内质网两种,前者膜上无核糖体颗粒,与合成脂类有关;后者膜上附着核糖体颗粒,与蛋白质合成及运输有关。

高尔基体由一系列扁平的小囊及小泡所组成,是细胞分泌物加工和包装的场所,它本身不具备合成蛋白质的功能。从内质网上断下的分泌小泡与高尔基体融合,分泌物在此加工后形成分泌泡。分泌泡又从高尔基体脱落并移向细胞膜,与细胞膜融合而将分泌物排出细胞外。

线粒体:它是一种短杆状的囊状细胞器,长为2~8μm,直径为0.2~1μm,由双层生物膜构成。其外膜平整,内膜向囊内折叠成嵴,有球状具柄的ATP合成酶复合体,囊中有液状基质。线粒体是细胞呼吸和能量代谢的中心。同时,线粒体自身也含有环状DNA分子及核糖体,即有一套相对独立的遗传系统。由于线粒体在大小和结构方面与细菌存在较多类似之处,故有细菌被细胞吞噬而演变为线粒体之假说。

质体:它是植物细胞特有的一类细胞器,包括白色体、叶绿体和有色体叶绿体是光合作用的场所,在高等植物中主要分布于叶肉等绿色组织的细胞中,每个细胞含数十个。叶绿体也是具有双层生物膜的囊状结构,内含基质及膜系统构成的扁平类囊体,光合作用的色素和电子传递链就位于类囊体膜上。此外,叶绿体中也有环状的DNA和核糖体。由于叶绿体在大小和结构方面与蓝藻细胞类似,因此也有蓝藻被细胞吞噬而演变为叶绿体之假说。溶酶体:它是细胞中单层膜包裹的小泡,内含多种酶,最初是由高尔基体产生的初级溶酶体,与细胞吞食食物形成的食物泡融合,在细胞消化、吸收食物之后就形成了次级溶酶体,而后再移向质膜,与质膜融合而使残留物排出细胞外。

液泡:是存在于植物细胞中的一种细胞器,由单层膜包围细胞液构成,细胞液为具有较高渗透压的溶液,含有无机盐、氨基酸、糖类及各种色素(尤其是花青素)。液泡是囤积代谢废物的场所,具有维持细胞膨压的作用,液泡中的花青素决定了花瓣等器官的颜色。

核糖体:也称为核糖和蛋白体,是一种非膜结构的细胞器。它是合成蛋白质的结构,呈颗粒状,含有RNA和蛋白质,直径为17~23nm。每个细胞中有核糖体数达百万之多,其除了附着于内质网上之外,也有一些游离于细胞溶质中。

微管和微丝:两者共同构成了细胞的骨架。

微管是由两个亚基的微管蛋白盘绕而成的中空管状纤维,直径约为24nm,它们在细胞中成束存在,起支持和运输作用。微丝是由肌动蛋白构成的实心纤维,直径约4~7nm,具有收缩功能。微管和微丝在细胞分裂过程中起着至关重要的作用。某些细胞具有的鞭毛、纤毛和中心粒等结构也都是由微管组成的。

3.细胞的分裂

细胞是在地球由非生命世界向生命世界演变过程中由生物大分子逐渐形成的一种多分子体系,这种演变是在特定的气候条件下发生的,现今地球上自然条件下可能已不再具备由生物大分子直接组装为细胞的条件。因此,早在1858年德国细胞学家魏尔啸(R.Virchow)曾提出这样一个著名的论断:“细胞来自细胞。”

生物有机体中总有一部分细胞走向衰亡,又有一部分新的细胞产生。新细胞产生的方式主要是通过细胞分裂,细胞分裂是生长、发育和繁殖的基础。

细胞分裂也就是细胞一分为二,但经过一个又一个生活周期(从受精卵发育为成熟个体,再产生精子和卵,经过受精作用又形成下一代的受精卵)后必须维持该物质的稳定,因此,每一次细胞分裂前细胞内都会有一个DNA复制的过程。

细胞分裂主要有两种方式:有丝分裂和减数分裂。

有丝分裂是在有机体整个生活周期中,尤其是在营养生长过程中出现的一种分裂方式,在分裂间期细胞核中的DNA复制一次,细胞分裂时DNA长链反复缠绕、紧缩为一条条染色体(每条染色体含两条相同的染色单体),在由微管组成的纺锤丝的牵引下每条染色体的两条染色单体被分配到两个子细胞中,而后染色体又变回染色质丝并恢复到细胞核的形态。经过一个细胞周期后,细胞中无论染色体数目还是核物质的总量都维持不变。

减数分裂总是伴随着有性生殖过程而发生的,通常在配子(精子和卵)或配子体产生前进行,只有少数生物的减数分裂发生在受精作用之后。由于有性生殖过程中必然有受精作用,即精子与卵的细胞融合,这一过程会使核物质和染色体数加倍,因此必须通过减数分裂使染色体减半。减数分裂之前的细胞间期中细胞核中DNA复制一次,但细胞分裂却接连进行两次,因而经过减数分裂后细胞中的染色体数减少至分裂前的一半。

三、器官

尽管有数以万计的单细胞生物,如细菌、原生动物和单细胞藻类植物等,生物界中绝大多数生物还是多细胞生物。对单细胞生物而言,并非所有的细胞都执行相同的功能,而是通过细胞分化构成不同的组织(tissue),再由不同的组织构成器官(organ)并形成器官系统。

具有一定形态结构并执行一定功能的细胞群就是组织。在植物中有分生组织、薄壁组织、保护组织、机械组织、输导组织和分泌组织,在动物中则有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织等。虽然组织是功能单元,但无论在植物中还是在动物中它们却都不能构成独立的结构单元,而总是存在于不同的器官中,正如输导组织并不是单独存在而是分布于植物的根、茎、叶、花、果实等器官中,而结缔组织在动物体内的各器官中也是无处不在。因此,由细胞构成的组织在生物谱系中并不是一个独立的结构层次。多细胞生物的器官是由不同的组织按照一定方式组成的结构和功能单位。植物的根、茎、叶、花、果实、种子,物的眼、耳、鼻、心、肝、胃内脏等都是器官,它们不仅各自执行特定的功能,而且彼此又都是相对独立的结构单位,是生物谱系中重要的结构层次之一。